古典音乐的一个魅力在于诠释,它可以说是对音乐的二度创作。同样一首音乐,可以有两个完全不同的诠释风格。比如,布鲁克纳的交响曲,虽然有很多吹的很神的版本,但是听了切利比达凯的演绎之后,其他人版本,吹的再神,也不忍卒听。

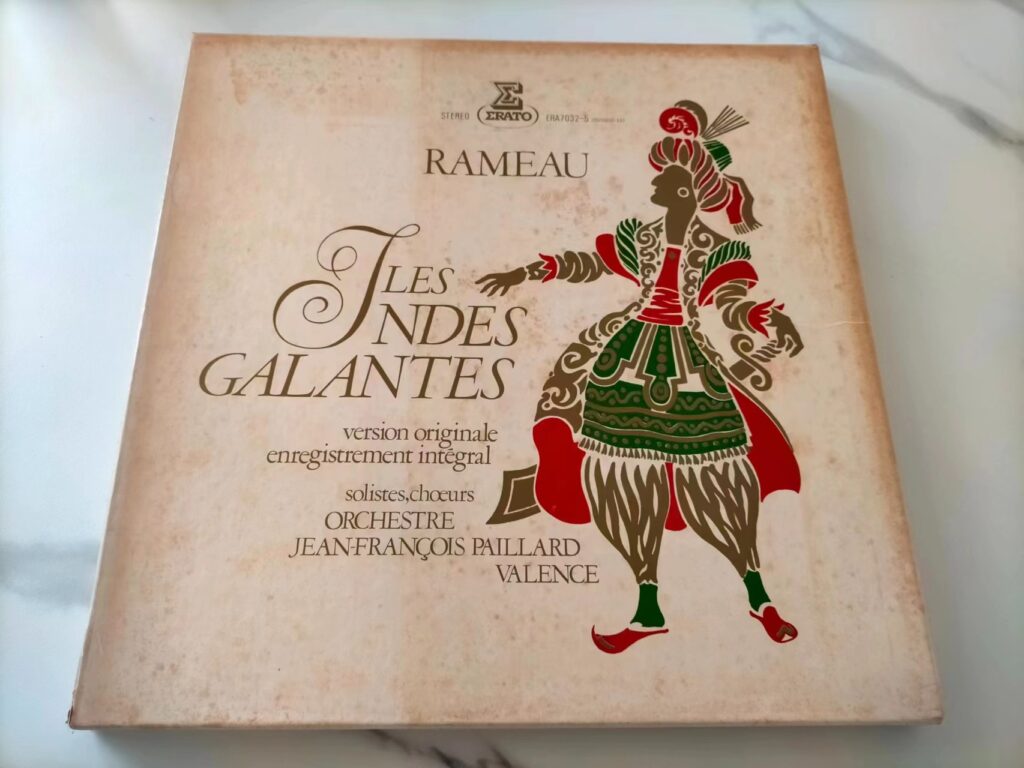

但是也有对同一首音乐演绎风格迥异,但是我却都喜欢,比如拉莫《殷勤的印地人》最后的恰空舞曲(Chaconne)。两个法国指挥家Paillard和Chiristie各提供了一个几乎是风格相反的诠释。Pillard的演绎属于典型的老派风格,追求真实和细节,速度很慢,而Chiristie的演绎属于后来的本真乐派风格,追求节奏的明快,但是牺牲了一些细节。我一开始并不喜欢Paillard版,因为我觉得这版演绎老气横秋,而相反Chiristie演绎则爽朗很多,充满了朝气。但是后来我却越来越喜欢Paillard的版本,因为这版听地越多,越能发现处理上的精妙,很多细节是Chiristie版所缺失的,尤其是长号的效果,便是一绝,而且更加彰显拉莫音乐厚实和老成的内涵,不再觉得它老气横秋。

说来也奇怪,最近十年,拉莫越来越成为我最喜欢的作曲家了,我听拉莫的频率和莫扎特旗鼓相当。我觉得拉莫在音乐史上的地位被远远低估了,贝多芬对巴赫的评价也适用拉莫,他是大海,他之前的所有法国音乐的精华都流到他那里,但是从他那里没有流出一条河流。拉莫的这首恰空,虽然短小,但是却充满了历史感,最近一段时间,我总是一边听着这首恰空,一边回想着过去三年,尤其是过去两个月发生的种种不可思议的历史。

过去的两个月真是让我瞠目结舌的两个月,12月突然放开之后,一个月的时间竟然我周围的人全部都感染了,我老家的家人亲戚也无一幸免,包括我父母都阳了,还好有我之前寄回去的退烧药(还是在香港都被抢断货的必理痛Advance),他们总算是熬过来了。但是我三姨和姨夫却不幸走了。我这半年其实一直都战战兢兢,随时做好阳的准备,9月份去香港不久,香港便放开了,我每天呆在办公室里,每天人来人往的,竟然一直没阳。11月中旬我回来了一趟,那会国内的清零已经是强弩之末,山穷水尽了,等我隔离完,已经感觉不妙,赶紧把香港带回来的几盒药寄给了老家,现在看来,当时我的这个决定很明智,因为不久便发生了White Paper Movement,随后清零政策嘎然而止,病毒以异乎寻常的速度开始传播,竟然一个月便感染了大多数的国人。我12月又回来的时候已经遍地阳人了,但是还是被割了最后一把韭菜,在酒店隔离了五天,隔离出来之后,也是战战兢兢地在家里呆着,一直呆到1月,偶尔出去拿个菜,最危险的时候时旁边一个拿菜的人就在不停地咳嗽,我当时就觉得可能我第二天就要发烧了,但是没有。从1月开始,我也开始该干嘛干嘛了,坐高铁,坐地铁,出去吃饭,竟然也没阳,一直挺到兔年。不过元宵节前一日,我忽然也发烧,浑身无力酸痛,虽然没测,但是可能也阳了,不过症状很轻,在床上躺了一天,下午吃了颗布诺芬,严重程度不如我之前的感冒。次日早上5点一醒,便又开始生龙活虎地工作了。

话说回来,过年这段时间,几乎已经感觉不到新冠的存在了,中国竟然奇迹般地在一个月内闯关成功了,虽然付出了很多老人的代价,但是相比印度当年的惨烈情景,已经算很不错的了。而且香港也通关了,以后去香港回来再也不用隔离了。当然,很多汉奸还在骂,对于这些畜生,不放开,他们骂,放开了他们还在骂,然后国际上一些国家比如韩国,也借机羞辱中国,真的突破了人格和国格的底线。虽然我在去年也一直在骂中国的清零政策,但是放开之后我就不批评了,就算还批评,也是批评放开晚了。目前国内用极短的时间过峰,如果过年后没有再爆一波,那基本就把这个病毒熬过去了。那过去封国三年,到底图了什么?这个问题,不能深究,我是一介布衣,国家大事,我插不上嘴,想想都会很忧伤,何以解忧,唯有恰空。

恰空(chaconne)对欧洲来说,其实是个舶来品,是西班牙人从美洲带回来的,但在巴洛克时期很流行。根据《格罗夫音乐词典》(第五版),这个词可能源于巴斯克语的Chocuna(意为“美丽”)。最早于1591年就出现在西班牙语文献中,塞万提斯在1610年出版的小说集La Ilustre Fregona中曾经对恰空舞曲有精彩的描述。也就是说,新大陆的发现,不仅仅给欧洲带来了红薯等物质食粮,还带来了新的音乐形式。这种异域风情的舞曲很适合拉莫的这部《印地人》,因为这部歌剧的场景便是在土耳其、波斯、美洲等。恰空本质上一个基于“固定低音”的变奏,巴赫曾经给小提琴写过一首非常著名的恰空,相比之下,拉莫的这首管弦乐队版的恰空就显得较为冷门,听过的人很少。其实,在法国巴洛克歌剧传统中,恰空舞曲应用地非常广泛,吕利开创了以夏空舞曲作为其歌剧尾声的传统,显然,这个传统拉莫也继承了。在拉莫的歌剧中,恰空也随处可见,拉莫赋予了夏空一种法国式的结合了优雅与历史的沧桑感。

虽然拉莫的音乐我也算是接触很早的,但《印地人》这部歌剧我还是在12年前开始接触到的,那年正是我人生中最接近“破产”的时候,一个年轮过去了,直到现在还没走出那个“破产”导致的人生低谷。而《印地人》,尤其是这首最喜欢的恰空,竟然也不知不觉地听了一个年轮了。一个年轮了,虽然恰空还是那首恰空,但是我已然不是那个我了。

其实,这12年我明显感觉到自己的心智是不断成熟的,一个明显的分水岭就是2017年,就是我去香港的那一年,在那之前,我做的几乎每一个人生的决策都是错误的,从高考报志愿,到保研,到去美国读JD,又去欧洲读金融,这么多年用自己的生命,父母和自己的血汗钱反复试错,反复失败,蹉跎了大好年华,也耗光了自己和家里一点点的积蓄,几乎都一事无成。其中的道理是很简单的,但是人就是要撞了南墙之后,才能亲身体会到这些道理。但是从17年开始,我又来香港读法律,虽然又一次花光了自己的那点积蓄,但是现在看来,这个南下的决策是对的,法律之路不好走,但是作为一个没有人脉和家庭支持,又坚守传统士人底线和气节的人,没有好走的路,我只能坚持下去,到目前我算是坚持下来了。过去三年虽然又经历了天灾人祸,但是这些挫折和之前不一样,不是我自己导致的,而是外界导致的。国内律师界总体水平不高,遇人不淑很正常,不能怪到我自己头上,而新冠大流行更是我完全无法控制的。我一直都按照自己当初规划的路线步步为营地推进,现在的我,相比19年心智也成熟了不少。我知道虽然自己是个君子,而且应该以君子的标准要求自己,但是如果你发现自己所在的律师界本身就是个粪坑,里面几乎全都是卑鄙小人,我还要用君子之道和这些人打交道吗?显然是不应该的,当然这倒不是贬低国内律师界,而是国内整体就是这样,去哪都是粪坑,你以为学术界就香吗?可能比律师界还恶臭。既然没有净土,只有调整自己的做人原则。

过年期间,我看了一部神剧《山城棒棒军》,可能川渝地区的人都看过,如果没看过强烈推荐看看。在这部剧里,我学到不少人生道理,其中一个就是于芳一开始逃婚出来,被她的同乡周幺鸡收留做秘书,但是当她发现这个周幺鸡是个坑蒙拐骗的小人时,能够当机立断一脚踢开周幺鸡,甚至暗中给他一刀子,并不磨磨唧唧想着是不是周幺鸡当初对她有恩之类。于芳的做法,才是现实世界中正确的做法,我之前的做人就是太君子了,太考虑感恩、忠诚这些君子之风,但是如果我周围的人,领导、同事都是一群像周幺鸡那样的人时,他们的世界中对君子之风是毫无认知的,只有比他们更加小人,才不会被坑。世界就是这么直白,你要用小人的手段才能达到做君子的目的。我遭遇了过去几年的天灾人祸后,悟出了这些道理,也可能是因为这种变化,让我喜欢上了曾经讨厌的Paillard老成持重的演绎。看完这部电视剧,我也明白了大俗即大雅的道理。拉莫和莫扎特的音乐,在他们的时代,也不见得就有多雅,要不也不会掀起整个社会的辩论,甚至还分出了吕利派和拉莫派。但是俗和俗是不一样的,有的俗,是真俗,只能满足一时低等的感官刺激,有的俗却仅仅是把人类的自然状态呈现出来,却可历久弥新,“宜民宜人”,然后就成大雅。

我不禁好奇,莫扎特有没有写过恰空这个体裁?在他那个时代,恰空已经衰落了,此外,恰空基本只在法国流行,莫扎特可能对这类舞曲没有兴趣。但其实不然,莫扎特竟然也写过恰空。最著名便是歌剧《依多梅纽 Idomeneo》(K366)中的夏空曲,这部歌剧是莫扎特第一部比较成熟的歌剧,虽然是部意大利风格歌剧,但是却有一定的法国渊源,它创作于1782年,正是莫扎特巴黎之行结束后的一年,莫扎特的巴黎之行很悲剧,不仅仅没有谋得一个职位,还失去了母亲,背负了不少债务。此外,它是基于法国作曲家坎普拉(André Campra)1712年的同名歌剧的脚本创作的,莫扎特可能是为了让这部歌剧贴近以芭蕾歌剧著称的法国大歌剧传统,专门写了一部芭蕾组曲(K367),其中第一首和第三首都是恰空舞曲。莫扎特在书信中说这首芭蕾舞曲具有吕利风格,虽然他直接用了格鲁克创作于1774年的的法式大歌剧《伊菲姬尼在奧利德Iphigénie en Aulide》中芭蕾音乐的一个旋律作为恰空舞曲的初始旋律。这两首恰空虽然和拉莫没关系,但是还是能感受到莫扎特和拉莫的音乐之间的一些共通的感觉的,相比拉莫的历史感十足,莫扎特的恰空更多的年轻天才自然流露的激情四射。K367虽然是一部独立的作品,但是它是用作《依多梅纽》中的芭蕾场景,所以和之前的欢乐的合唱“降临了,爱神,降临了,婚姻之神”(“Scenda Amor, scenda Imeneo”)衔接很顺畅。

和《印地人》作为Coda的夏空不同,莫扎特的这两首恰空是K367这首芭蕾组曲的Overture。拉莫的这首宏大的恰空像是昭示着面对一个新的崛起的欧洲,旧世界的悲剧性的落幕,莫扎特的恰空则是用一个旧的音乐形式实验了一些新的音乐理念(比如曼海姆渐强),是一个朝气蓬勃的、充满生命力的新欧洲的宣言。当我们坐在午后的阳光下,沉浸在这两首都成为老欧洲古典时代精神结晶的艺术时,再看看如今病入膏肓的欧洲,谁都会忍不住感慨拉莫那首恰空最后高音处那声长号的的颤音,就是未来欧洲的前奏。

从某种意义上来说,拉莫和莫扎特似乎没有什么共同点,两个人的音乐也没有直接的关联,所以我也一直奇怪为什么我偏偏最喜欢这两人的音乐?莫扎特是一个少年天才,但是上帝早早就把他收回去了,莫扎特生前一直都想进入“体制内”,谋求一份体面的宫廷工作,但是终生未能如愿。而拉莫却是一个典型的大器晚成的人,50岁才创作出第一步歌剧,但是拉莫很能活,硬是活到了80多岁,一口气写了几十部歌剧。但是,换一种角度看,拉莫在莫扎特去世的年纪,混的还不如莫扎特呢,他一直在巴黎当“巴漂”,虽然一直想找个管风琴师的工作,但是一直没有能找到,直到快60岁的时候才如愿以偿,获得了一份永久职务和年金,然后拉莫的晚年便有了充足的物质基础,并且收获了社会的认可。这么一个体面的晚年,如果莫扎特也能像拉莫那么长寿,可能也会拥有,他们唯一的区别就是,一个活得太短,一个又活得太长。

从常识来看,一个人的审美应该是Consistent的,两个人的音乐必然有某种共通之处,触动了我灵魂的G点。其实两个人的音乐,都可以称地上“完美”,当然,这种完美不是凡夫俗子眼里的毫无残缺的完美,恰恰相反,两个人的音乐都有“局限性”,拉莫的创作相比莫札特,更加值得称赞,因为他的那些歌剧,都有坚实的理论基础,50岁之前的拉莫可没有虚度人生,而是一直默默无闻地研究音乐理论,他甚至奠定了现代和声学理论的基础,直到他认为自己的理论已经完善,然后知行合一,在自己的理论指导下创作歌剧。拉莫坚持音乐的本质就是展现自然界本来的音程。相比之下,莫扎特对音乐理论没有兴趣,但是他恰恰通过自己超乎常人的本能展现了人类情感的自然状态。所以,两个人的音乐在本质上真的是相通的,用老子的话就是“道法自然”,通俗地讲,不装逼。正因为如此,两个人的音乐才那么耐听,那么舒服,尽管风格完全不同。相反,贝多芬之后那些到处都是个人情绪宣泄的近代音乐,就没这么耐听了,毕竟,人和人之间的悲欢是不相通的,所相通的大概只有最淳朴的自然性了,而拉莫和莫扎特就是能够完美展现世界和人的自然性的大师。