以前我曾经说过,歌剧我只听两个人的:一个是莫扎特,一个是拉莫。我听音乐也是很挑食的,声乐其实不是我太喜欢的领域,因此歌剧听的并不多,那些常规的和主流的歌剧大家(比如威尔第,普契尼,甚至瓦格纳)的歌剧我没几部喜欢的,甚至普契尼的歌剧我连尝试听听的想法都没有。但是,唯独莫扎特和拉莫的歌剧,我却一遍又一遍地听,莫扎特不用说了,他的所有音乐我都喜欢,当然,莫扎特在古典音乐世界里面,已经是一个非常大众的音乐家了,所以我喜欢也无可厚非;而我对拉莫一往情深,则是非常非常special的一个喜好,估计就算到法国也找不到几个同好了。

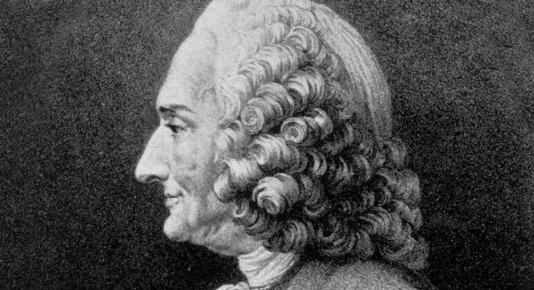

我们且不说拉莫在中国是一个极其小众的作曲家,几乎没几个人听说过,更不要说喜欢了,就算在西方,也是极度远离主流,毕竟那么久远的一个作曲家了,谁又会记得呢?若非几十年前法国录音品牌Erato和若干致力于传播法国古典音乐的音乐人(其中以William Christie为代表)的努力,估计我们都没机会听到拉莫的音乐了。

拉莫在西方也不流行的一个例证就是我寻找英文的研究拉莫音乐的资料,也找不到什么有价值的资料,但是找到一篇很有意思的文章,Rameau’s Last Tango: ‘Hippolyte Et Aricie’。这是一篇简单介绍拉莫第一部歌剧《希波吕托斯与阿里奇埃》的评论文章,这篇文章有意思的一点是将拉莫的第一部完整的歌剧和电影《巴黎最后的探戈》相提并论,说明拉莫的这部歌剧在艺术和思想方面的革命性。这篇文章的主题没有问题,《希波吕托斯与阿里奇埃》的确在当时的法国歌剧界是革命性的,可以说这部歌剧除了采用古希腊神话和五幕(外加一个序幕)“田园悲剧”( tragédie en musique)这一法国歌剧的传统形式之外,其他地方都和拉莫那个时代流行的,并且已经成为范式,甚至是法国精神的“吕利”传统大相径庭。也是因为这个原因,五十多岁的拉莫在本来应该是满足被世界遗忘的年纪,陷入了支持他的“拉莫派”和反对他的“吕利派”斗争的漩涡之中,但是拉莫显然已经过了年轻气盛的轻薄时光,淡定而从容地面对压在自己头上的“吕利”传统,并不理会关于他和那位意大利人的争论,在所有人都认为他的事业和生命都可以迈进坟墓的时光,又大干了三十年,每年干出一步顶级的歌剧,一步步地用自己的风格取代了吕利的风格。拉莫的歌剧创作虽然横亘了三十年,但是并没有像后来的莫扎特,贝多芬那样有明显的早期和晚期的风格演化,可以说,拉莫的三十年的歌剧创作,风格比较一致,这种一致性,并不是说拉莫一直停滞不前,而是他一开始就站在一个很高的起点上,这得益于他前五十年默默无闻地理论研究,而后三十年的创作都是他早年长期的积累的厚积薄发,可以说,他用第一部歌剧《希波吕托斯与阿里奇埃》就发明了自己的革命性的歌剧风格,然后用剩下的二十九年巩固了自己在法国歌剧界的地位,直到他晚年,他的理念完全取代吕利开创的“传统”,而他自己成为了“传统”。

所以说,那篇文章说《希波吕托斯与阿里奇埃》是拉莫“最后的探戈”实在是一个非常不恰当的比喻,毕竟这是拉莫漫长歌剧生涯中的第一个作品而已,叫作是“第一个探戈”可能更加合适,事实上,我觉得,拿电影《巴黎最后的探戈》和拉莫相比本身就不太合适,可能作者的视野的确比较狭窄,实在找不出和拉莫相似的东西了吧。的确,拉莫的创作风格的演化在艺术史上也是一个特例,我们找遍音乐史,可能真的找不出第二个像他这样的音乐家了。所以我就斗胆把视野从艺术史扩展到整个历史,还真的找到一个可以和拉莫类比的人来,那就是著名的红衣主教黎塞留(Cardinal Richelieu)。

我为什么拿黎塞留和拉莫相比,因为两个人都在各自所擅长的领域中开创了“现代性”,打破了中古时代传统观念和体制。

黎塞留作为法国首相,更作为一个有作为的政治家,最重要的一个贡献就是开启了现代国际政治的“国家利益”至上的理念,这个理念在现代国际政治中,是一个等同于常识的观念和准则,但是在黎塞留的时代,还是一个全新的概念,因为那个时代欧洲国家之间的政治问题的解决,仍旧靠的是中世纪的通婚和贵族家族式的方式来解决,而黎塞留则通过纯熟的政治运作,在一切的政治活动中(不管是对内的,还是对外的),都将法国国家利益作为自己政治行为的第一准则。

相仿的,我们看看拉莫的歌剧创作,就能知道他的艺术风格在当时法国音乐界的影响是多么像黎塞留的执政经历。在拉莫还没有亮出他的大杀器之前,法国音乐界是被吕利风格所统治的,并且这种风格的地位一直都稳如泰山,成为一种传统,这就意味着,谁要是违背这一传统,就是离经叛道,甚至是背叛法国精神,虽然吕利本身就是个意大利人。我虽然没有大量听过吕利,但是也听过他的几部经典作品,包括那首著名的《土耳其庆典进行曲》,一个很明显的感觉就是:很强烈的仪式性,这种艺术风格的形成可能和吕利作为路易十四宫廷艺术家的地位是有关的,因为他是给国王创作的,所以作品是有很多贵族气的,也正因为如此,作品的情绪的放不开的,或者说是单一的,即所谓的宫廷风格。当然,这仅仅是我作为一个未来的人的视角的评价,其实在吕利的时代,他全新地创造出了这种风格,其实是一个蛮新鲜的事情,再加上有国王的喜欢和背书,自然会一时风靡法国,甚至成为法国的“国粹”。所以,当拉莫在他的歌剧中表现出另外一种风格的时候,我们能想象出这对当时的听众的听觉是一个多么大的挑战,或者说,挑衅。

那么,拉莫是什么风格呢?简单而言,就是“现代性”。拉莫的歌剧,是对吕利辛苦经营的“仪式性”的颠覆,不仅仅在《希波吕托斯与阿里奇埃》之中,拉莫在后来的歌剧中就深入地通过音乐描绘各种情绪,模仿各种自然,甚至在歌剧的情节上都远离神圣,而是出现了各种自然的人性会导致的悲欢离合,其中很多情景并不是那么完美的,比如有同性之爱,有背叛,不伦之恋等等。相比吕利传统中对抽象的神圣性的仪式性的描述,拉莫的革命性就在于从另一个端点:人性,而且是从真实的人性中去发掘音乐的潜力,这种尝试不仅仅是革命性的,而且硕果累累,因为拉莫发明了各种丰富的音乐语言来表现这些人性中复杂的善与恶,以及用善恶已经不能描述的其他情绪,这些丰富的语言在我们现代人的耳朵里,其实是很正常的,和黎塞留发明的“国家利益之上”的原则一样也已经成为了一种常识,也正因为如此,我把拉莫的风格称为“现代性”,而在拉莫时代已经适应了吕利传统的一些人来说,这种风格中的色彩斑斓的音乐语言,一时是非常难以接受的,就像一下子让一群僧侣去看《金瓶梅》一样,其实莫扎特音乐出现的时候,也出现过这样的情况。但是,时间证明了一切,三十年后,当拉莫去世的时候,法国人终于不吵了,因为他们已经适应了拉莫的现代音乐语言了。从这个角度来看,拉莫和黎塞留何其相似。

One thought on “法国音乐中的黎塞留—谈谈拉莫音乐的“现代性”(上)”